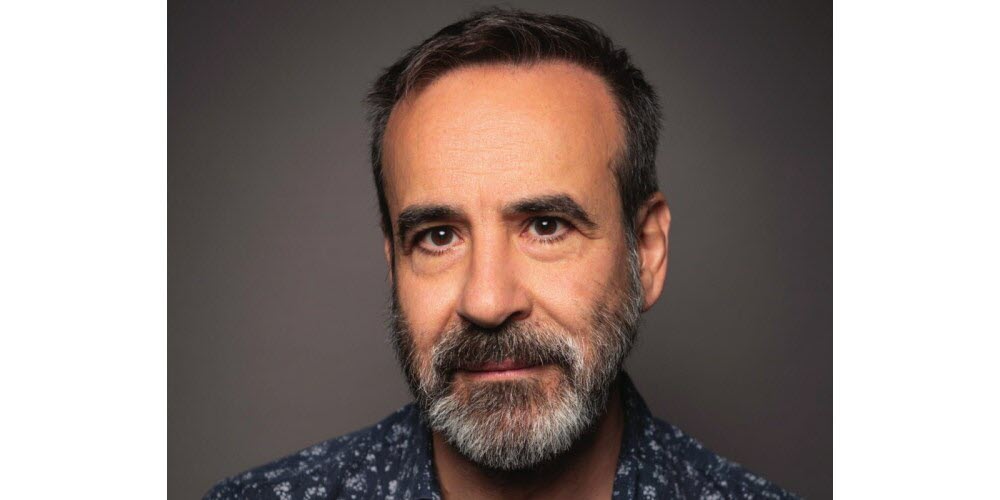

Michka Assayas : Very good vibrations

“Un passionné raisonnable”, c’est ainsi que se définit le journaliste, critique musical et écrivain Michka Assayas. Même raisonnée, c’est bien cette passion, toujours intacte, qu’il transmet à ses auditeurs lors de virées musicales quotidiennes sur France Inter, ses “Very Good Trip”. Titre donné également à son livre paru en septembre dernier, dans lequel il raconte comment la musique a pu transformer sa vie, dans ce qu’elle a de plus intime.

Quelle est la genèse de ce livre ?

Michka Assayas : Je connaissais le patron de GM édition, Guy Messina, et j’avais déjà écrit un livre pour lui sur Woodstock. Il m’avait dit qu’il appréciait mon émission de radio et qu’il trouvait intéressant d’en faire un livre, parallèlement à cela, la directrice des émissions de radio France m’avait également sollicitée sur ce même sujet. J’ai refusé pendant longtemps car je ne voulais pas faire le énième bouquin sur “les meilleurs albums qu’il faut avoir écouté”. Et puis un jour on m’a suggéré de m’associer à Maude Berthomier. C’est quelqu’un qui a une approche très universitaire, très rigoureuse et qui cherche vraiment à connaître le contexte. Nous avons amorcé un dialogue et je me suis aperçu qu’il y a un truc que personne n’avait jamais fait, c’est de raconter comment la musique a pu transformer une vie dans ce qu’elle a de plus intime. Ce ne sont pas des faits d’armes extraordinaires que je raconte dans le livre, ma vie est banale, c’est juste celle d’un passionné, et néanmoins la musique a transformé ma vie. Elle a été la source de révélations, de découvertes, pas seulement liées au collectionneur de disques que je suis, mais aussi à ma vie sentimentale, à mes opinions politiques. Raconter comment la passion pour la musique et la vie intime se mêlent, c’était notre point de départ.

Lorsque vous avez commencé à vous passionner pour la musique avec votre frère, vous étiez dans une démarche très élitiste, allant jusqu’à jeter tous les disques que vous estimiez être devenus commerciaux. Quel regard portez-vous sur cette période ?

Michka Assayas : Nous étions dans une forme de fanatisme puritain, au sens où c’était presque punk avant la lettre. C’est l’idée de la destruction de tout ce qui appartient à un monde ancien, pour faire table rase. Rétrospectivement, moi qui suis devenu historien ou encyclopédiste, ça me navre, mais je n’imaginais pas que je le deviendrais, ce n’était pas mon but dans la vie (rires). C’était les débuts de l’underground, mon frère a commencé à bazarder les 45 tours qui étaient commerciaux, considérés comme de la musique “pour gamins” en sorte, alors qu’il fallait aller vers une musique plus radicale. Moi c’est différent parce que j’ai vendu mes albums de rock progressif parce que j’en avais honte. Elvis Costello raconte à ce sujet que lorsque c’était la mode hippie, il cachait ses disques de soul sous son lit parce qu’il avait l’impression que c’était des trucs ringards. J’avais un peu cette attitude là, je voulais être cool, mais je n’ai jamais réussi à l’être (rires).

Tous les chapitres se terminent par une playlist ou se mêle groupes underground et artistes mainstream. Une façon de vous éloigner de l’image de “détenteur du bon goût” que vous avez pu avoir à une époque ?

Michka Assayas : Mais complètement, c’est vrai que ce truc de “détenteur du bon goût”, à un moment donné, ça m’a caractérisé. Mais je me rappelle qu’il y a des chansons que j’entendais à l’époque, comme A-ha par exemple, que je ne pensais pas aimer spécialement, mais qui en même temps m’embarquaient peut être plus que des groupes que j’ai défendu corps et âme. On était dans cet état d’esprit, très sélectif, contre le rock mainstream. C’était une autre époque, il y avait beaucoup de choses qui étaient clivantes, il n’y avait pas ce consensus qui règne dans la musique aujourd’hui et dont je suis d’ailleurs une émanation. Je suis très sceptique quand je vois les titres qui composent des playlists présentant “les meilleures chansons de 1972”. On va y trouver une chanteuse de folk ultra obscur qui a fait un demi album qui n’existe qu’en pressage japonais, et aucune trace de chansons que les gens ont réellement écouté quand ils étaient gamin. Il m’a fallu du temps pour admettre que je pouvais aimer à la fois Sugar sugar des Archies, qui était LE truc honteux, et aussi Electric Ladyland d’Hendrix, qui était à l’autre bout du spectre, pourtant c’était la vérité quand j’avais 12 ans. Après c’est aussi lié à la France, ici les gens s’intéressent plus à l’image qu’à ce qu’ils écoutent. C’est le pays de l’image et du fantasme, et aussi dans le bon sens, c’est pour cela que l’on a d’excellents graphistes, cinéastes et dessinateurs, mais à un moment donné, et surtout à la radio, c’est ce qu’on entend qui prime, et pas la pochette d’un disque obscur trouvé à San Francisco.

Contrairement à d’autres critiques de rock, vous n’adhérez pas au fantasme du rockeur bad boy, qui détruit sa chambre d’hôtel et se bat avec des journalistes.

Michka Assayas : Je ne pense pas que le rock soit le propre des réactions extrêmes. Prenant l’exemple de Morrissey, il raconte des choses extrêmement banales, et pourtant c’est bouleversant. Il y a eu tout un courant qui consiste à considérer que le rock c’est la recherche d’expériences limites, or je pense que c’est un aspect des choses mais que ça ne recouvre pas tout le spectre, loin de là. Ce sont des clichés, et pour moi c’est l’inverse de ce qu’a représenté le punk, qui était justement le refus de refaire comme les grands frères. Le mouvement punk a été intéressant non pas forcément par le rock qu’il a produit dans son sillage, mais par la recherche d’autres espaces, comme tous ces groupes qui ont exprimé la pudeur, la réserve, le détachement ou l’auto-détestation, qui sont des émotions qui parcourent la littérature et la poésie depuis toujours. Ce fantasme est aussi quelque chose de très français, extrêmement étroit, et quand on fréquente des gens qui font vraiment du rock, on voit bien que ce n’est pas leur truc, ça ne les intéresse pas.

A propos des Beatles, vous racontez qu’enfant, vous les imaginiez comme des êtres surnaturels, venant d’un autre monde, cosmique, magique.

Michka Assayas : En fait, j’ai découvert les Beatles en pleine période psychédélique. J’avais 9 ans quand j’ai écouté pour la première fois Sergent Pepper, ce truc complètement cinglé avec son livret où l’on voyait des photos surréalistes. On était en plein onirisme, que je retrouvais également dans la musique progressive, les récits de Tolkien, mais aussi dans ma lecture d’Alice au pays des merveilles qui m’avait complètement captivé, et tout cela crée une constellation assez claire finalement. Toute cette période a été très riche graphiquement, et a été pour moi une sorte d’initiation à une forme de fantastique et de surréalisme.

« Pour moi les personnages qui sont porteurs de légendes et de mythes ce sont les musiciens. »

Est-ce que la découverte de Joy Division a été l’élément déclencheur de votre carrière de journaliste ?

Michka Assayas : Oui. Déjà il y a ce concert aux Bains douche en 79 qui m’a profondément marqué … C’était un groupe qui m’obsédait, que j’écoutais beaucoup, et dont j’attendais beaucoup. En fait ce concert m’a comme déconcerté, c’était tellement puissant, mais dans un sens auquel je ne m’attendais pas, ça ne correspondait pas à l’enthousiasme que je pouvais avoir pour cette musique, et cette impression que le groupe dégageait. Il y avait comme une sorte de faille qu’il fallait que je comble par les mots, c’était une nécessité, presque une sorte de fatalité.

L’authenticité semble être une qualité à laquelle vous attachez beaucoup d’importance

Michka Assayas : Oui car ce sont des gens qui me touchent plus que ceux qui pensent devoir faire au lieu d’être eux-mêmes. J’ai toujours été admiratif des personnes qui se présentaient sans masque, et j’ai mis du temps avant de comprendre que c’était plus compliqué que cela, et que justement vouloir paraître sans artifice, c’était une autre forme de masque aussi, mais quand j’étais plus jeune, et que je cherchais qui j’étais, je ne supportais pas ceux qui se cachaient derrière des attitudes toutes faites. Mais il y en avait que je respectais, par exemple Alan Vega, avec son perfecto et ses lunettes noires très clichés, il était éminemment respectable parce que c’était un vrai dingue, un mec qui allait au bout. De la même façon, Morrissey, quand il se présentait avec ses glaïeuls et ses danses absurdes, était bouleversant parce qu’il prenait un risque incroyable.

Dans quel contexte avez-vous rejoint la rédaction du magazine Les Inrockuptibles ?

Michka Assayas : Quand j’ai arrêté d’écrire vers 84/85, je suis tombé dans une grosse déprime, j’étais très mal et je suis parti à la campagne. J’ai tout quitté. Je voulais couper tous les liens avec le monde. Il faut comprendre qu’aujourd’hui on parle des Smiths, de New order, de Jesus and Mary chains, en pensant que c’était évident, que tout le monde trouvait ça génial, mais pas du tout. Quand vous parliez de ces groupes les gens vous regardaient en ricanant, en disant “ton truc j’y comprends rien, ce n’est que du bruit”. Ça faisait des années que mon obsession était d’écrire sur cette musique et je me rendais compte que ce que les gens aimaient c’était NRJ, le top 50, Elton John ou Rod Stewart. Mon choix était un échec, je ne savais pas ce que j’allais faire de ma vie, et le salut est venu des Inrocks. C’est eux qui sont venus me trouver, en fait je n’écrivais pratiquement plus sur la musique, et ces mecs, qui étaient plus jeunes que moi, sont venus me voir comme si j’étais le pape, c’était très étrange, je ne m’y attendais vraiment pas du tout.

Vous dites vous êtes “éloigné des Inrocks”, comment cette aventure c’est elle terminée ?

Michka Assayas : J’avais écrit un texte qui était anti culture jeune, anti top 50, je l’avais fait lire à Christian Fevret (N.D.L.R. co-fondateur des Inrockuptibles) et ça l’avait touché. Il m’avait dit qu’on allait faire une nouvelle formule et qu’il aimerait que j’écrive des articles sur ces thèmes-là, que je raconte ma perception de la société. J’ai été le premier à écrire sur d’autres sujets que la musique ou le cinéma dans les Inrocks, et il y a certains articles qui sont peut être mal passés auprès d’autres rédacteurs, qui ont aussi estimé que ce n’était pas normal que je sois le seul à m’exprimer sur ces sujets. Cela ne s’est pas très bien terminé, mais c’était une manière pour moi de clore un chapitre, de passer à autre chose.

Vous arrive-t-il d’éprouver de la nostalgie ?

Michka Assayas : Costello, qui est très passéiste, a dit cette phrase à propos de la nostalgie : “Quand je fais une chanson dans le style des années 50, ou du psychédélisme, ce sont des chansons qui vous ramènent exactement là où on était au moment où elles se sont créées”. Je ne suis pas dans le “c’était mieux avant”, il n’y a pas de complaisance comme lorsque l’on feuillette un vieil album de photos jaunies. Quand j’écoute Good Vibration pour la 250ème fois c’est comme si c’était la première, il y a des choses que je ne peux plus entendre car trop entendu, mais là, curieusement, j’ai envie de retourner dans ce monde quand je veux. Je me fais mon petit voyage personnel et j’ai l’impression de revivre ce que j’ai déjà vécu encore plus fortement.

Une expression revient à plusieurs reprises dans les entretiens : “j’ai lâché la proie pour l’ombre”, à aucun moment vous n’avez regretté ce choix ?

Michka Assayas : C’est le directeur de l’Ecole Normale Supérieure qui m’avait dit ça, car j’avais exprimé fermement mon souhait de ne pas rester dans l’enseignement. Ça a angoissé ma famille parce que j’étais jeune, et que j’avais une voix toute tracée. Mais je me suis laissé entraîné par une sorte de passion, sans doute en partie aveugle. C’était un choix instinctif, irrationnel en grande partie, mais qui est comparable au sentiment amoureux. Ce que cela recouvre c’est que sans doute j’ai préféré être amoureux de ce que je faisais plutôt que d’être raisonnable. Après j’avais la chance de ne pas être complètement démuni, c’est un luxe que j’ai pu m’offrir, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. J’ai beau avoir lâché la proie pour l’ombre, je ne suis pas non plus parti dans une dérive complètement délirante, comme vivre dans des squats, ou là où mon entourage aurait été extrêmement inquiet. J’ai mené une vie au fond assez raisonnable dans ma passion. J’ai toujours été l’homme de l’entre-deux. Je n’ai jamais regretté ce choix, je ne peux pas me renier, j’ai toujours été un peu l’intello de la critique rock, l’universitaire, et le seul regret que j’ai c’est de ne pas avoir été plus déraisonnable.

« J’ai mené une vie au fond assez raisonnable dans ma passion. J’ai toujours été l’homme de l’entre-deux »

A l’heure où l’instantané, les formats courts sont devenus la norme dans les médias, n’est ce pas un luxe de pouvoir explorer, analyser le parcours d’un artiste pendant 9 émissions de radio comme vous l’avez fait cet été pour David Bowie ?

Michka Assayas : Je ne sais pas si ce que je fais c’est l’exception qui confirme la règle. J’ai plutôt tendance à penser que France Inter est une radio certe écoutée par des gens jeunes mais également dans une grande majorité par des gens qui ne sont pas tout jeunes, qui ont le temps, qui sont encore attachés à des choses qui ne vont pas à 2000 à l’heure, qui ne sautent pas du coq à l’âne. Moi j’ai un côté Alain Decaux raconte, je déploie tout un panorama, décris parfois des scènes, des paysages. En fait je raconte une histoire, c’est un petit peu romanesque, cinématographique ou théâtral. Je le fais comme je le raconterai à un copain. Trop souvent on assimile la musique à des procédés, à de la fabrication, mais ce qui est intéressant c’est l’âme, c’est l’accident. J’essaye toujours de montrer en quoi la musique transmet quelque chose d’extraordinaire, une musique ordinaire pour moi c’est une contradiction dans les termes. Je recherche là où il y a du relief. Pour moi les personnages qui sont porteurs de légendes et de mythes ce sont les musiciens.

Préparer une émission quotidienne comme Very Good Trip, cela amène une pression particulière ?

Michka Assayas : Vous mettez là le doigt sur un truc qui effectivement est particulièrement épineux, car oui cela me prend vraiment tout mon temps. Déjà il faut savoir que toutes mes émissions de radio sont écrites, la seule différence par rapport à quelque chose qui est publié c’est que c’est du premier jet, à peine corrigé, je ne relis même pas. J’écris pour éviter les tics de langage, les bégaiements, les répétitions parce que parler quand il n’y a personne devant soi, c’est difficile, c’est comme se mettre à nu, et à chaque enregistrement j’ai le trac. C’est donc très rare que j’improvise une phrase lors de mes émissions. Quand je n’écris pas je fais beaucoup de recherches sur les artistes, je consulte aussi google map pour voir où se situent les villes dont je parle, à quoi ressemblent les rues principales.

Quel est l’entretien qui vous a le plus ému ?

Michka Assayas : Certainement Brian Wilson, parce que je l’ai rencontré très longuement en 1992 à une période où il était sans contrat discographique, et sortait d’un long silence. C’est le musicien que j’admire le plus au monde, j’ai développé une véritable obsession pour lui. J’étais terrifié quand je l’ai vu parce que c’était extrêmement intimidant, mais plus encore parce qu’il paraissait très fragile. Quand je me suis mis à lui parler, il m’a fait des réponses d’une très grande sincérité, comme peut le faire un enfant, sans filtre, c’était bouleversant.

L’entretien où vous vous êtes senti le plus mal à l’aise ?

Michka Assayas : Sans doute celui avec Robert Smith en 1984, mais c’était de ma faute. J’étais au fin fond de ma dépression et je l’ai interrogé sans avoir écouté l’album (N.D.L.R. The Top) ou très peu, je ne l’aimais pas et il l’a senti. J’avais vraiment honte après l’interview.

L’entretien le plus plaisant ?

Michka Assayas : Une des interviews les plus géniales que j’ai faite, c’est avec Iggy Pop. C’est l’homme le plus charmant de la terre, il est drôle, sympathique, sans prétention et honnête.

Et enfin l’entretien que vous auriez rêvé de faire ?

Michka Assayas : Certainement Paul McCartney, car c’est un peu tard maintenant et puis il a tellement été interviewé.

Merci à Michka Assayas de nous avoir accordé cet entretien.

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/very-good-trip