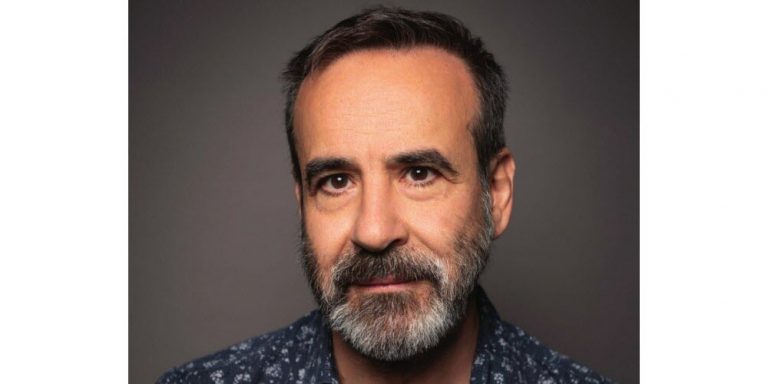

Jean-Marie Pottier : Indie Nation

Jean-Marie Pottier est un journaliste indépendant spécialisé dans l’actualité économique, la politique et la culture anglo-saxonne . Sa passion pour la musique, notamment la britpop et le groupe Pulp, l’amène à écrire pour le blog Interprétation Diverses et le magazine musical Magic RPM. Il est également l’auteur de plusieurs livres aux éditions Le Mot et le Reste, dont Indie Pop 1979 – 1997 et Alternative Nation La scène indépendante américaine 1979 – 2001, deux ouvrages qui ont servi de socle à notre échange autour de la pop indépendante.

Pourquoi avoir écrit « Indie Pop » et « Alternative Nation », sous ce format et en couvrant ces périodes précises ?

Jean-Marie Pottier : Quand les éditions Le mot et le reste se sont lancées, leur tout premier livre sur la musique, Rock, Pop. Un itinéraire bis, présentait les 140 trésors cachés du journaliste Philippe Robert sous un format devenu celui de la collection : il comporte une longue introduction qui brosse la période et le genre de musique abordée, puis deux pages par disque présenté. Il existe beaucoup de “discothèques idéales” généralistes, qui balaient l’histoire du rock des années 1950 à nos jours, et énormément d’ouvrages musicaux sur les années 1960 et 1970 mais une fois arrivé aux années 1980, je trouvais qu’il y avait moins de choses un peu pointues en français. J’étais intéressé par les liens entre cette culture musicale indé et la société anglaise de l’époque et c’est pourquoi je me suis lancé dans le livre Indie Pop, qui voulait résumer en 100 disques les années 1980-1990 de la scène indépendante anglaise. Paradoxalement, quand j’ai sorti Indie Pop, j’écoutais très peu de pop anglaise récente, je trouvais que ce courant musical était un peu dans le creux de la vague. J’étais beaucoup plus attiré par le rock indépendant qui venait des États-Unis, et l’idée d’écrire Alternative Nation, le pendant du premier livre pour la musique américaine, m’est venue naturellement.

J’ai choisi la période 1979-1997 d’Indie Pop pour trois raisons : la première, strictement musicale, est qu’elle est délimitée par deux classiques, Unknown Pleasures de Joy Division pour les débuts du post-punk et OK Computer de Radiohead pour la fin de la britpop. La deuxième raison, strictement graphique, c’est parce que les dates sont symétriques. Et la troisième, politico-historique, c’est que 1979 est l’année de l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et 1997 celle où les conservateurs le quittent avec l’élection de Tony Blair. Pour Alternative Nation, j’ai appliqué la même logique. Musicalement, 1979 correspond au début d’une des branches américaines du post-punk, le hardcore, avec les premier singles de Black Flag, et 2001 à la fin du rock slacker des années 1990 : Pavement s’est séparé, Beck s’apprête à enregistrer Sea Change, très éloigné de son époque “Loser”, et Wilco évolue vers une musique plus atmosphérique avec son chef-d’œuvre Yankee Hotel Foxtrot, sur lequel je conclus le livre. 1979, c’est également une année d’énormes troubles aux Etats-Unis, avec le deuxième choc pétrolier, la montée en puissance de Ronald Reagan, la crise des otages en Iran, beaucoup de choses qui reflètent le malaise américain ; à l’autre bout, 2001 est l’année de l’entrée en fonctions de George W. Bush comme président et des attentats du 11 septembre.

Tony Wilson définit l’éthique indépendante en ces termes : “sortir vos propres disques, le faire bien, être ami avec vos artistes et ne pas les arnaquer.” Si tu devais donner une définition de la musique indé, quelle serait-elle ?

Jean-Marie Pottier : Je trouve que la définition de Tony Wilson est pas mal. J’ajouterai que c’est aussi ne pas vouloir aller forcément chercher l’inspiration dans le son dominant de l’époque, comme les Smiths ou R.E.M. l’ont prouvé en remettant à la mode ce son de guitare très cristallin hérité des Byrds alors que la tendance était de faire de la pop avec des synthés, ou Nirvana en produisant une musique à la fois plus sale et plus à fleur de peau à une époque où la mode était au hard rock très macho, avec une production très clinquante. L’autre définition, strictement économique, consiste à dire que la pop indépendante est celle qui est enregistrée sur des labels qui n’appartiennent pas aux majors. Définition qui est flottante, car cela n’empêche pas ces labels indépendants d’avoir des liens de distribution avec les majors.

Qu’est ce qui différencie un label indé d’une major ?

Jean-Marie Pottier : On retrouve sur les disques indé un côté artisanal, que ce soit au niveau de la production ou des visuels, avec une esthétique beaucoup plus bricolée. La répartition de leurs éventuels profits est censée s’opérer de manière plus équitable pour leurs artistes, avec dans certain cas un partage à 50-50. Ces disques sont parfois considérés avant tout, notamment dans la scène alternative américaine, comme un support pour des tournées futures, une façon de faire vivre la musique sur la route, que comme un produit pour supermarchés. Et enfin, on retrouve une certaine méfiance envers le star-système, avec des groupes qui se présentent à égalité avec leur public, comme n’ayant pas une vie plus fascinante que lui : « Our band could be your life », comme le chantent les Minutemen.

Y a-t-il un âge d’or où la production de musique indé était la plus foisonnante ?

Jean-Marie Pottier : La réponse dépend beaucoup du vécu et de l’âge de la personne à qui on pose la question : certains parleront du tout début des années 1980 avec l’émergence des scènes post-punk, d’autres de 1986 avec l’apogée des Smiths ou de R.E.M., d’autres encore du début des années 1990 avec la britpop ou l’explosion de la scène alternative américaine… Il existe plus généralement une idée selon laquelle cet âge d’or correspondait au moment où la musique mainstream qui passait à la radio, à la télévision et était traitée dans les grands journaux se distinguait de manière très nette de la musique alternative qui était diffusée par les fanzines et les radios étudiantes ou pirates. Or, de nos jours, internet donne le sentiment de ne plus être contraint par ces barrières-là.

Peut-on considérer l’International Pop Underground Convention de l’été 1991 comme un acte fondateur de la culture alternative aux États-Unis ?

Jean-Marie Pottier : Elle offre un contraste intéressant puisque la manifestation a lieu trois semaines avant la sortie de Nevermind. Il y a d’un côté ce rassemblement à Olympia de toute une micro-culture indé entretenue par quelques centaines de personnes, et de l’autre, l’entrée sur la piste de décollage de Nirvana, qui est issu de cette culture et qui va bientôt exploser à la face du monde. Je ne sais pas si on peut vraiment la définir comme un acte fondateur, mais elle fait partie des temps forts liés à la culture indé, comme la sortie de Nevermind ou la semaine de l’été 1995 où Oasis et Blur se sont affrontés pour la première place des charts.

On a pu reprocher à la culture indé d’entretenir une posture élitiste, est-ce justifié ?

Jean-Marie Pottier : Pour survivre, la culture indé est obligée d’avoir un esprit de chapelle. Quand vous êtes une culture minoritaire opposée à une culture dominante, vous devez entretenir un esprit élitiste. Qu’après cet esprit de chapelle débouche parfois sur des choses médiocres ou convenues qui vont être excessivement valorisées, c’est évident aussi.

L’écosystème (salles de concert, fanzines, disquaires, radios universitaires) que l’on retrouve autour des groupes indé est-il essentiel à leur développement ?

Jean-Marie Pottier : Oui, tout à fait, et j’ai l’impression que c’est encore plus le cas pour les États-Unis. L’Angleterre avait le NME, le Melody Maker et Sounds, trois hebdos musicaux hyper diffusés qui défrichaient toute cette scène-là, mais également Top of the Pops et les émissions de radio de John Peel, des relais télévisuels et radiophoniques assez puissants pour ce genre de musique. Aux États-Unis, ce n’était pas du tout le même paysage musical, et tout le réseau des radios étudiantes, fanzines et petites salles de concert a été essentiel pour faire vivre cette musique.

Les labels indé sont fortement incarnés par leurs patrons, ont ils une approche singulière de la production musicale ?

Jean-Marie Pottier : Ce sont des gens qui n’envisageaient pas leurs labels comme une simple liste de sorties sur un catalogue. L’exemple typique, c’est Tony Wilson : son label Factory ne constituait pas seulement un projet artistique mais une manière de vivre, d’envisager le monde et la société. Dans son catalogue, on ne trouve pas seulement des disques mais aussi des événements et Tony Wilson y avait même attribué à son enterrement un numéro. Le label constitue une œuvre d’art en lui-même, ce que l’on ne dirait pas d’un Sony ou Warner. Cela participe au très fort attachement qui existe pour ces labels : personne n’ira dire qu’il va acheter tous les disques qui sortent chez Universal, alors que des gens qui allaient acheter tous les disques de Factory parce que c’était Factory, ou de 4AD ou de Creation, cela existait.

Est-ce que le développement d’une identité visuelle très forte est également une valeur ajoutée des labels indé ?

Jean-Marie Pottier : Oui, cela fait partie aussi effectivement des caractéristiques importantes de l’esthétique indé, d’avoir cette identité très marquée, qui varie suivant les maisons de disques, et qui participe à cette logique de label vu comme une famille, ou une société secrète. Cette identité visuelle peut unir des groupes différents à des décennies d’écart dans une logique de référence partagée, de connivence : si aujourd’hui, un groupe indé sort un album avec pour une pochette une image de film des années 1960, cela fera penser immédiatement aux Smiths.

Pourquoi le passage d’un label indé à une major est très souvent vécu comme une trahison par les fans ? Peut-on avoir de l’ambition quand on fait du rock indé ?

Jean-Marie Pottier : C’est un comportement très courant. Quand vous aimez un artiste, il est toujours plus gratifiant de l’aimer quand vous avez l’impression d’être très peu à l’écouter, à le lire, à le regarder, que quand il est aimé par des millions de personnes. Il y a un sentiment contradictoire : à la fois vous pouvez être content qu’un artiste que vous appréciez depuis longtemps rencontre un succès phénoménal, et soit enfin reconnu à sa juste valeur, et en même temps, vous avez l’impression d’en être dépossédé.

Jean-Marie Pottier : Après, pour ce qui est de l’ambition, il est possible de réussir à grande échelle en signant sur un label indé et c’est même fréquent. Si on reprend l’exemple de Nirvana, quand ils quittent Sub Pop pour aller chez Geffen, ils sont frustrés, considèrent que leurs disques sont mal diffusés, et qu’ils ont du mal à voir la couleur des royalties. Ils veulent clairement connaître le succès et le paradoxe c’est que, lorsqu’il va arriver, il sera tellement colossal que cela va être dur à supporter. Pour R.E.M., c’est pareil, pour atteindre leurs objectifs, ils ont stratégiquement décidé de passer chez Warner, et cela n’a rien enlevé à leur intégrité musicale. Maintenant, il y a des contre-exemples, comme les Replacements ou Hüsker Dü, qui ont plutôt vécu leurs meilleures années sur des labels indé. Il n’y a pas de règle absolue qui condamne au déclin un groupe dès qu’il passe chez une major : cette impression est peut-être due au fait que lorsqu’un groupe arrive chez une major, c’est souvent après avoir déjà sorti quatre ou cinq disques, lorsque son inspiration s’est tout simplement tarie. Ce phénomène de déclin des groupes qui passent chez des majors peut également être lié à ces moments de folie où l’industrie, à cause d’un phénomène de mode, fait monter les enchères. Au moment du grunge ou de la britpop, il y a eu des groupes qui ont été signés après avoir sorti deux ou trois singles, et quand vous passez brutalement de rien à beaucoup, vous subissez énormément de pression d’un coup et cela peut affecter votre créativité.

Pour toi, quel est le groupe qui symbolise le mieux l’indépendance ?

Jean-Marie Pottier : Je garderai R.E.M., déjà parce que je les adore et que c’est un groupe qui a une trajectoire assez fascinante. Ils ont commencé sur un tout petit label indé, Hib-Tone, sont vite passés sur un label au statut intermédiaire entre indé et major, I.R.S., puis sur une major, Warner, tout en gardant globalement une exigence énorme, avec une discographie d’une cohérence et d’un niveau exemplaires. Ils ont réussi à devenir des stars mondiales sans trahir leur musique et leurs idéaux.

Existe-t-il des passerelles entre les labels indépendants et les majors ?

Jean-Marie Pottier : Oui, il y a eu plusieurs mécanismes de liens entre les labels indé et les majors. Celui de base consiste à produire de manière indépendante des artistes puis à profiter des réseaux de distribution des majors. Il y a aussi des labels indé qui ont été créés par des majors, donnant l’illusion d’une certaine forme d’indépendance alors que ce sont bien des filiales de la maison-mère, ce qui n’empêche pas ces structures de constituer parfois aussi de vrais espaces de créativité, les majors s’en servant comme structure de développement pour de nouveaux groupes. En Angleterre, cela a par exemple été le cas, dans les années 1980, de Blanco y Negro, créé par les patrons de labels indés Geoff Travis et Mike Alway avec le soutien de Warner et qui a notamment sorti les albums du Jesus and Mary Chain, ou de Elevation, créée par Alan McGee de Creation et Warner, qui a en revanche été un échec.

Il semble exister un lien étroit entre la culture indé et la politique

Jean-Marie Pottier : Globalement, les scènes indie et alternative étaient effectivement assez politisées car elles ont vécu les mêmes phénomènes : l’arrivée au pouvoir d’une droite néolibérale sur le plan économique et conservatrice sur le plan des mœurs, avec Thatcher en Angleterre et Reagan aux États-Unis. Cela a fourni une inspiration évidente à beaucoup de ces groupes. Quand on voit les Smiths par exemple, même si ce n’est pas toujours explicite au premier abord dans les paroles, il s’agit d’une musique qui est en rébellion contre ce que son pays devient, et dans les années 1980 Morrissey tenait des propos très agressifs envers Thatcher. Dans les mêmes années, beaucoup de chansons de R.E.M. font allusion à la politique étrangère de l’administration Reagan, aux guerres menées en Amérique centrale et en Amérique du sud… Ce positionnement politique fait partie de leur attitude, mais on ne peut pas réduire ces scènes à cela : typiquement, Joy Division, qui est un des groupes symbole de cette époque-là, n’était pas du tout politisé et c’est même plutôt l’inverse, puisque Ian Curtis, lorsqu’il votait, était plutôt conservateur.

Il y a vraiment un avant et un après Nevermind : qu’est-ce que le succès du groupe de Kurt Cobain a provoqué dans la scène alternative américaine ?

Jean-Marie Pottier : Nevermind annonce l’entrée dans une nouvelle décennie, une nouvelle façon de voir le monde, moins régressive que dans les années 1980 et qui se situe dans une espèce de désenchantement par rapport au côté musclé et triomphant que peuvent avoir le gouvernement comme la culture de l’époque. Nevermind a surtout provoqué un changement de son, et c’est amusant de lire dans la presse musicale de l’époque des articles sur des groupes de hard-rock ou de glam-metal qui, du jour au lendemain, devenaient obsolètes à cause du son de Nirvana. Cela prouvait qu’il y avait une place, y compris en radio, pour un son plus brut, moins clinquant. Cela a par exemple permis à un tube fait de bric et de broc comme « Loser » de Beck de devenir un gros succès. Ce qui n’empêche pas par ailleurs qu’après, ce changement de forme ait pu se caricaturer et intégrer le nouveau mainstream, devenir quelque chose d’accepté ou de courant. Pour prendre un exemple cinématographique, la Nouvelle Vague, dans les années 60, était vu comme un courant révolutionnaire, en rupture avec tous les usages de l’époque : aujourd’hui, tu projettes À bout de souffle à quelqu’un qui n’a pas vécu cette époque-là, il n’aura pas l’impression que c’est quelque chose de révolutionnaire, parce que cela a été intégré à la grammaire courante.

Est-ce que nous ne vivons pas actuellement une période où la musique indé n’a jamais été aussi florissante et facile d’accès ?

Jean-Marie Pottier : Je pense effectivement que la culture indé n’a jamais été quelque chose d’aussi aisée à pratiquer. Il y a 40 ans, si vous étiez musicien et que vous souhaitiez diffuser votre musique, il fallait éditer des 45 tours, puis les vendre par correspondance ou aller les déposer chez des disquaires. Aujourd’hui tout l’aspect technique est grandement facilité par la démocratisation des home studio et il n’a jamais été aussi aisé de partager votre musique, de la mettre sur des plateformes numériques et d’annoncer sa sortie par le biais des réseaux sociaux. Cela ne signifie évidemment pas que toutes les sorties partent à égalité, il y a toujours, y compris dans les nouvelles technologies, des phénomènes qui vont en favoriser certains et en défavoriser d’autres. Votre musique sera plus ou moins mise en avant sur les plate-forme de streaming selon certaines caractéristiques, comme l’intégration ou non à des playlists et la compatibilité avec les algorithmes de recommandation. On sait par exemple que ces plate-forme favorisent beaucoup les musiques qui ont des accroches mélodiques très fortes dès les premières secondes, ce qui d’ailleurs influe sur la composition. Le deuxième phénomène, c’est l’abondance de productions. Aujourd’hui il n’a jamais été aussi facile de faire de la musique de manière indépendante, avec le risque d’être noyé dans une masse de sorties phénoménales, qui fait qu’il y a une très forte concurrence entre les artistes.

Quels sont tes prochains projets ?

Jean-Marie Pottier : Je n’ai pas de projet de livre à court terme, et si cela se présente cela ne sera pas obligatoirement sur la musique non plus, vu que j’écris sur d’autres thématiques. J’essaie en revanche, dans la mesure du possible, de continuer à écrire sur la musique de façon plus journalistique et plus quotidienne, comme je pouvais le faire quand j’ai débuté en bloguant puis ensuite en écrivant pour divers sites et magazines musicaux. Mais aujourd’hui, cela m’intéresse beaucoup moins qu’avant d’écrire sur les gros groupes indés établis, de chroniquer le huitième album de The National ou le douzième Belle and Sebastian. Cela me branche plus d’essayer de découvrir des groupes et artistes que je connaissais pas, notamment sur Bandcamp, qui permet très facilement de faire des découvertes, ou de m’intéresser à des genres ou pays sur lesquels je n’écrivais pas auparavant.

Merci à Jean-Marie Pottier de nous avoir accordé cet entretien.

Jean-Marie Pottier (@jmpottier) / Twitter

https://lemotetlereste.com/